國府提昇僑教至國策層面 巨額補助大學招收僑生

海外僑胞鼓勵子弟返國求學 捐款建校舍 開銀行

文教會董事:何邦立

1949年國民政府播遷來台後,海外華僑熱愛祖國,多遣其子弟返國求學,經僑務委員會會同教育部、函准國防部,飭由國防醫學院自 1951 年起,接納習醫僑生 5 人來院就學,此為台灣僑生之濫觴。

台大、師大、政大、國防醫學院,三軍軍官校招收僑生,為政府遷台後之既定政策,始於1952 年10月,第一次「全球僑務會議」召開,蔣中正總統為僑務政策中的教育部分一錘定音,把「僑教」上升至國策層面,指示「要發展華僑教育,闡揚民族文化。更確立「無僑教即無僑務」之理念,讓來台求學的僑生,將中華民國植根其心,把從台灣學到的知識與技能帶回僑居地發展,從而鞏固中華民國海外的影響力。

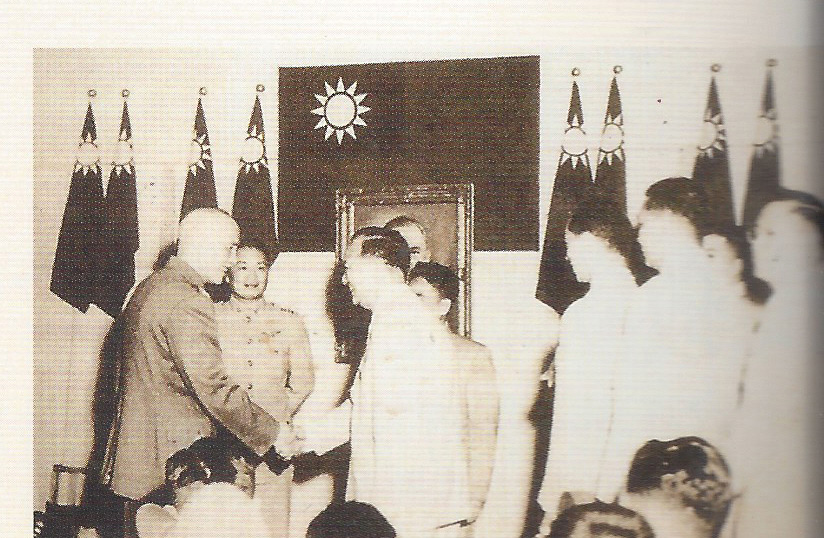

民國41年10月21日第一次全球僑務會議在台北市劍潭志清堂召開,並明訂當日為華僑節,同時成立華僑救國聯合總會。

民國41年10月21日先總統 蔣公接見第一次全球僑務會議的海外代表。

1953 年11月8日,美國副總統尼克森抵台訪問,並向蔣中正總統提及其於東南亞的發現與憂心,當時的東南亞華僑正掀起一股「回歸祖國懷抱」的熱潮,接受共產主義教育,這股趨勢將助長共產勢力蔓延。他表示,台灣必須設法爭取海外華僑青年回台升學。因此除了軍事與經濟援助外,美國更向當時財政拮据的國府提供教育經費,當中大部分用作支持僑教的各種龐大支出。這項措施持續至 1972 年中美斷交為止。

僑務委員會隨後於1954 年9月,在台召開「全球華僑文教會議」,1955年10月,在台北召開「全球華僑經濟會議」,其中均對僑教政策多所著墨。

儘管國府希望廣收僑生,但當時台灣的大學卻不見得有此意願。為了提升台灣各大學招收僑生的興趣,國府甚至作巨額補貼。當時負責華僑經濟與華僑文教的何宜武先生指出,僑生來台念書,不但不佔本地生的名額,因為經費來自美援,且為鼓勵台灣各大學招收僑生,政府規定每招收一名僑 生,學校就可獲補助新台幣一兩萬元 ( 當時萬元是筆龐大的數字 )。根據何宜武先生稱,早期台大、師大、政大和國防醫學院等校內許多建築,都是因為得到補助款項,才得以興建。

民國57年11月何宜武與國防醫學院畢業僑生合影。

何宜武夫婦參加長子國防醫學院畢業典禮後合影。

當時教育部負責核定僑生的名額,僑務委員會代表的是僑生的家長,負責認定與管理,因此學校與僑務委員會之間關係密切,也得到政府許多支助。國防醫學院的僑生約佔 15-20 % ,以香港、與東南亞各地為主,迄今馬來西亞為大宗。自費僑生學畢歸僑居地,無須在台服兵役。公費的僑生與本地生相同,在台服務軍旅,我們有很多僑生在榮總或軍醫院中服務,已融入台灣的社會、落地生根。

今年年逾九旬的中央研究院蔡作雍院士,他也是僑生,抗戰時流落香港,國破家散,1946年考上陸軍軍醫學校,次年學校被併,在上海江灣成立國防醫學院( National Defense Medical Center ) ,入校就讀,1949年師生又隨校遷播來台,1953年畢業後,留校生理系任教, 蔡院士一生奉獻國防醫學院,1975年起擔任院長一職,長達八年,迄退休為止。對國防醫學院來台草創初期的艱辛,僑務委員會對學校、對僑生的協助,體會尤為深刻。

筆者1968年底國防醫學院醫科畢業,1974年底海外進修四載學成歸國,在母校社會醫學研究所兼任教職多年,正是蔡院長主政之時。近年來因為出版專書,吾閩先賢第四代新加坡華僑《林可勝 民國醫學史上第一人》,林可勝是國防醫學院的創院院長,第一屆中央研究院院士。因該書蔡院長始得知先翁是何宜武先生 ; 屢屢言及,來台之初,在台僑生承受 宜武先生照顧良多,當時他正值壯年,溫文儒雅,和藹親切,是僑生的大家長,學校亦因僑教政策受惠良多。

蔡院士還特別提到國防醫學院的文華紀念館,是階梯式的電話教室大禮堂,可容納三百餘人,蓋在水源地舊院區取代舊的大禮堂。是他在院長任內向僑務委員會提出籌建預算申請支助, 該案經由宜武先生一通電話,由 菲律賓愛國僑領、世華商業銀行董事長蔡文華先生捐助,1977 年完工的。華僑熱愛祖國之心,實在令人動容。

1971 年10 月25 日,中華民國被迫退出參與創立的聯合國。適值宜武先生離開僑務委員會,政府委請其銜命全球籌募基金 ,創立世華商業銀行,以示華僑支持中華民國的決心。1975 年 5月20 日,世華銀行成立,宜武先生受命為副董事長 。 1980年世華銀行成立五周年,宜武先生成立世華文化慈善基金會,開國內公益事業之先河 !